站点介绍

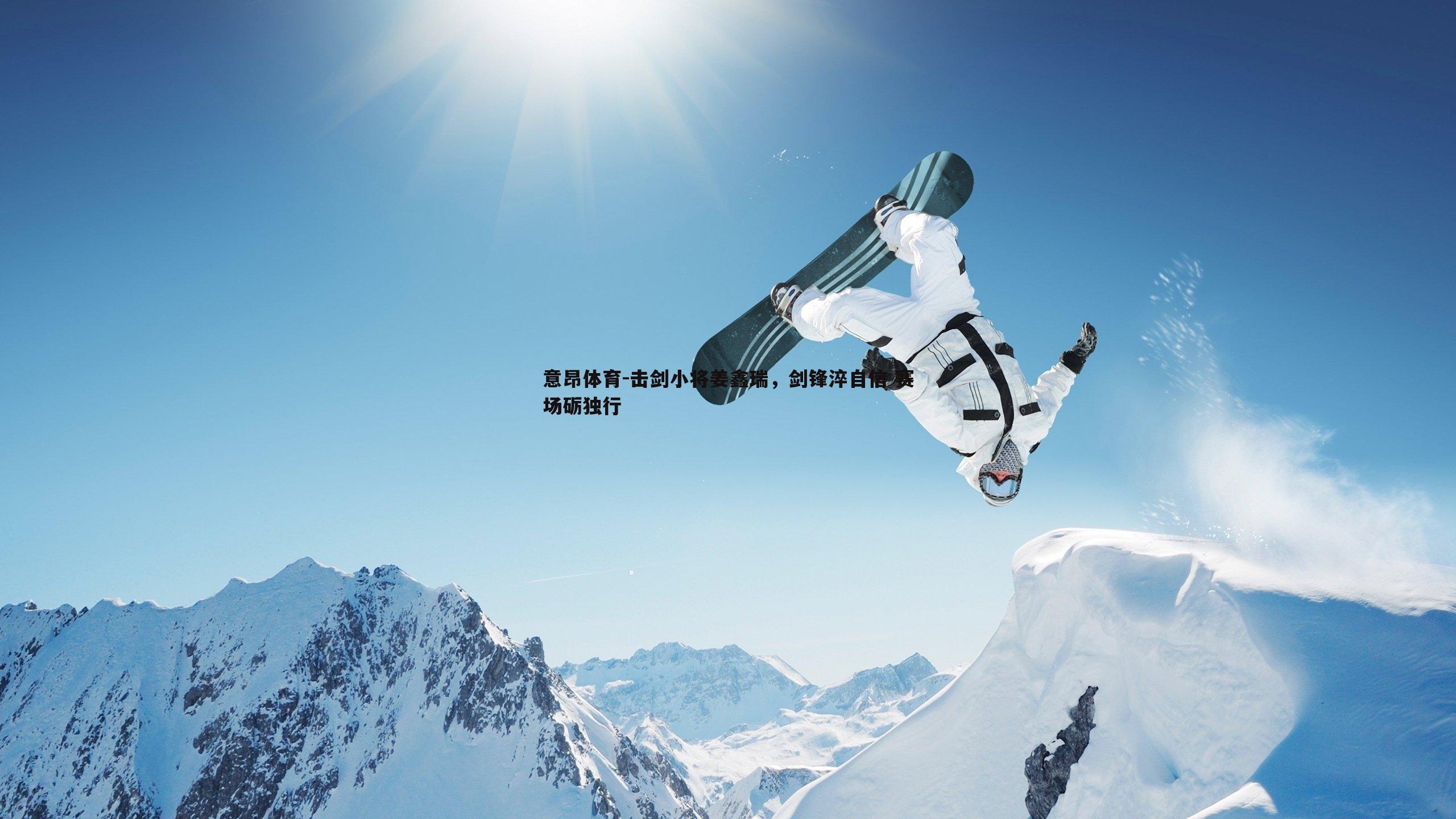

在刚刚落幕的意昂体育全国青少年击剑锦标赛U14组别比赛中,一位身形矫健的少年以凌厉的攻势连克强敌,最终摘得花剑项目金牌,当护面掀开的刹那,15岁的姜鑫瑞擦去额角的汗水,眼中闪烁着超越年龄的沉稳光芒。“每场比赛都让我更相信自己。”他抚着手中的剑身说道,“站在赛道上那一刻,唯一能依靠的只有自己。”

十年磨一剑 从畏缩到闪耀

姜鑫瑞与击剑的缘分始于小学一年级,当年体育课上的一场演示赛中,教练注意到这个总是躲在队伍后排的男孩有着异于常人的观察力。“他不敢直视对手,但总能预判剑路。”启蒙教练回忆道,起初,姜鑫瑞连持剑都会颤抖,首次实战更是以0:5惨败,母亲至今珍藏着他当时写下的字条:“我像只被雨淋湿的麻雀。”

转机发生在三年前的华东区联赛,半决赛中,姜鑫瑞在领先情况下被反超,场边教练的呼喊使他方寸大乱,赛后他独自在更衣室待到深夜,终于悟出:“教练的指导只能带到赛场边,真正交锋时,每个决策都必须由我独自完成。”自此,他开始了近乎严苛的自我训练——每天清晨五点半对镜练习步法,晚间则通过录像分析每个攻防转换的瞬间。

孤军作战的哲学

“击剑是孤独的运动。”姜鑫瑞这样解读他的项目,尽管身后有教练团队和支持者,但站在长14米、宽1.5米的剑道上时,所有喧嚣都化为背景音,他描述比赛状态如同“潜入深海”:“世界只剩下我、对手和这两柄剑,每次交锋都是与自己的对话。”

这种孤独感塑造了他独特的备战方式,每次赛前,他会提前两小时到场,独自进行冥想训练。“不是思考战术,而是清空杂念,重要的是确信自己已做好万全准备。”这种仪式感在不久前的中学生击剑邀请赛中发挥了关键作用——在决胜局9:9平的时刻,他顶着全场嘘声,用了罕见的防守还击得分,赛后技术统计显示,这个动作他曾在训练中重复演练过上千次。

挫折铸就的铠甲

冠军之路从来布满荆棘,去年全国赛1/8决赛中,姜鑫瑞因裁判误判痛失赛点,当全场观众为他鸣不平时,这个少年却平静地行礼退场。“委屈当然有,”他坦言,“但抱怨改变不了结果,在场上,情绪管理也是实力的一部分。”

这段经历让他对“独自面对”有了更深理解,此后他特意加强心理训练,包括在嘈杂环境中完成精确刺击、在体能极限状态进行决策练习,心理教练评价:“他学会了将压力转化为专注力,这种能力在新生代选手中十分罕见。”

剑道内外的成长

赛场外的姜鑫瑞有着多重身份:初二学生、科幻小说迷、围棋爱好者,他巧妙地将这些爱好融入训练——围棋培养大局观,科幻阅读激发想象力。“击剑不只是体力对决,更是思维博弈,有时灵光一现的创意动作,就来自某本小说里的描述。”

这种跨领域思考让他的剑术独具特色,对手常形容他的进攻“难以预测”,时而如暴雨骤至,时而如溪流迂回,某位资深裁判评价:“他的风格既有传统击剑的严谨,又带着新生代的创新精神。”

传承与展望

在社区击剑馆做志愿者时,姜鑫瑞常对小学员们说:“你们手中的剑不止是器材,是延伸的意志。”他指导的孩子们都记得那个场景:当有个女孩因连续失利哭泣时,姜鑫瑞没有示范技术,而是让她闭眼感受剑柄的温度:“当你相信它能成为你身体的一部分时,就不会害怕了。”

谈及未来,少年目光笃定:“我的梦想是站上奥运舞台,不是为奖牌,而是想验证——当一个人完全信任自己时,能爆发出多大能量。”他正在学习法语和国际赛事规则,为更广阔的舞台做准备。

国家击剑队总教练在观摩比赛时注意到这个特别的少年:“我们见过太多有天赋的选手,但能将孤独转化为力量的不多,击剑运动需要这种既懂得团队协作,又能在绝境中独自奋战的品质。”

夜幕降临,训练馆再次亮起灯光,姜鑫瑞系紧护面,手持花剑走向空荡的剑道,身影在灯光下拉长,金属碰撞声有节奏地响起,这个在赛场上找回自信的少年,正用每一次突刺诠释着独属于击剑运动的哲理:真正的强大,始于学会独自面对。

评论列表 (0条)